正しい噛み合わせではない場合、全身の健康にも悪影響を与える可能性があります。具体的には、頭痛、首や肩のこり、手足のしびれ、腰痛、顎関節の痛み、動悸・息切れ、難聴、めまいなどが生じる可能性があり、症状の原因がわからなくて困っているという患者様も多いのです。これらの不調は噛み合わせ症候群とよばれ、適切な治療を受ければ改善が見込めます。

当院の治療では、筋肉や噛み合わせを考慮して適切な顎の位置を獲得し、筋肉や顎関節のバランスを整えていきます。噛み合わせのトレーニングを行なうとともに、顎関節症や噛み合わせ症候群の改善にも力を入れています。

フルマウス治療

噛み合わせの精密検査

チカワデンタルでは、患者様の噛み合わせを咬合器という専用の機械で精密に再現し、日常生活を送るなかでは気づきにくい問題点を発見します。咬合器は顎関節がさまざまなパーツで構成されていて、患者様の顎の動きを再現可能なため、一人ひとりに対して適切な診断・治療を行なえます。

噛み合わせが及ぼす影響について

噛み合わせ精密検査の流れ

資料取り(60分)

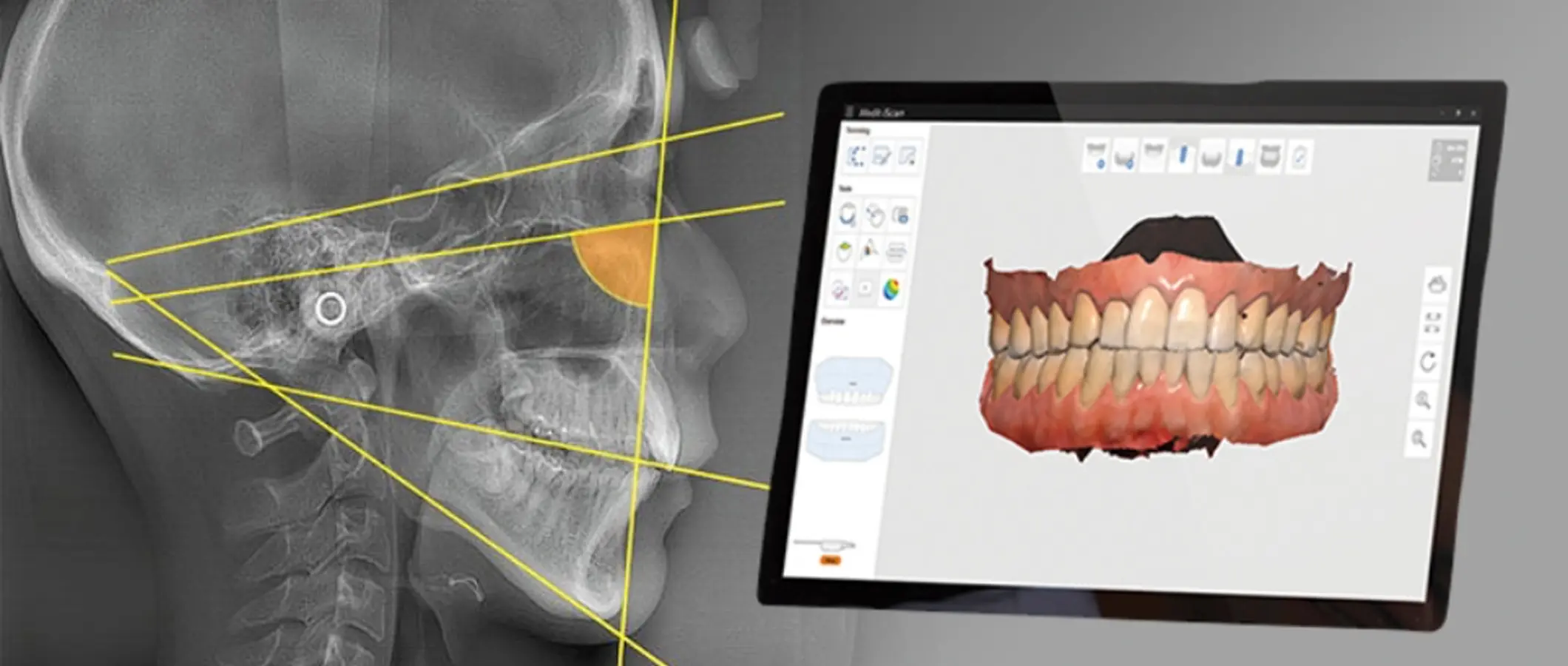

適切な診断を行なうために、歯型取りをはじめ、口腔内写真の撮影、関節位置の記録、噛み合わせの記録などの資料を集めます。また、頭部X線規格写真(セファロ)の撮影によって骨格も把握します。

後日噛み合わせの診察結果を説明(60分)

資料をもとにした診査・分析には、およそ1週間かかります。そのため、再度来院いただいた際に診察結果をお伝えします。不明点や疑問点にお答えし、治療内容についても詳しくご説明します。充分にご納得いただいたうえで治療を開始します。

・追加で検査が必要な場合

噛み合わせに大きなずれがある場合には、ずれを修正してから咬合器で噛み合わせを精密に再現します。この場合には追加の治療費がかかります。不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

口腔全体を総合的に治療する

フルマウス治療(全顎治療)

歯や歯肉など、気になるところを部分的に治療するのではなく、機能、噛み合わせ、見た目など口腔全体を総合的に診断・治療するのがフルマウス治療です。全顎治療や咬合再構成ともいいます。チカワデンタルでは患者様が抱えるお悩みの根本的な解決を図り、お口と全身の健康づくりをサポートします。

起床時にお口の違和感があったり、食事の際に不快感があったりするものの、何の治療が必要なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。将来の健康も考えて患者様に合うフルマウス治療をご提案しますので、しばらく歯科医院に行なっていないという方も今から一緒に健康づくりに取り組んでいきましょう。

このような方こそご相談ください

・お口の中が全体的にボロボロで、どうしたらいいかわからない方

・噛み合わせがおかしく、どこで噛めばいいのかわからなくなっている方

・虫歯だらけになってしまっている方

・合わない被せ物がいくつもあり違和感がある方

・歯並びがガタガタで気になっている方

・歯をたくさん失ってしまい困っている方

・歯の調子が悪く、きちんと食事ができない方

・長く歯科医院に通っているのに、なかなか良くならない方

各分野の専門性を有する院長が

包括的な治療をご提案します

当院の院長は、日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医と日本成人矯正歯科学会認定医の資格を持っています。幅広い分野の専門性をいかして、多角的な視点で患者様に合う治療をご提案可能です。適切なフルマウス治療を行なえる歯科医院はまだ少ないといえるなかで、当院は10年後・20年後を見据えた治療でお口の中全体のお悩みを解消していきます。

現状に至ってしまった

原因の追究が重要です

根本原因を見極めたうえで行なう

フルマウス治療

フルマウス治療が必要となる場合、多くの患者様に噛み合わせの乱れが起こっています。噛み合わせは生活習慣によって変化することがあり、特に歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は噛み合わせのバランスが崩れやすいです。また、左右どちらかの顎に痛みや違和感があり、一方の顎ばかり使って咀嚼(そしゃく)していると噛み合わせがずれていきます。

このように、何かしらの原因があって症状は起こるものです。当院ではカウンセリングや検査などを通じて、現状に至ってしまった原因を追究することを大切にしています。どうぞ安心してご相談ください。

フルマウス治療の流れ

初回カウンセリング・問診・診査

まずは歯やお口に関する悩みや症状を詳しくお聞かせください。その後、患者様のお口の状態をより正確に把握するために、口腔内写真の撮影やレントゲン撮影などの検査を行ないます。

診断

カウンセリング内容と検査結果をもとに、症状を引き起こしている根本的な原因を明らかにします。

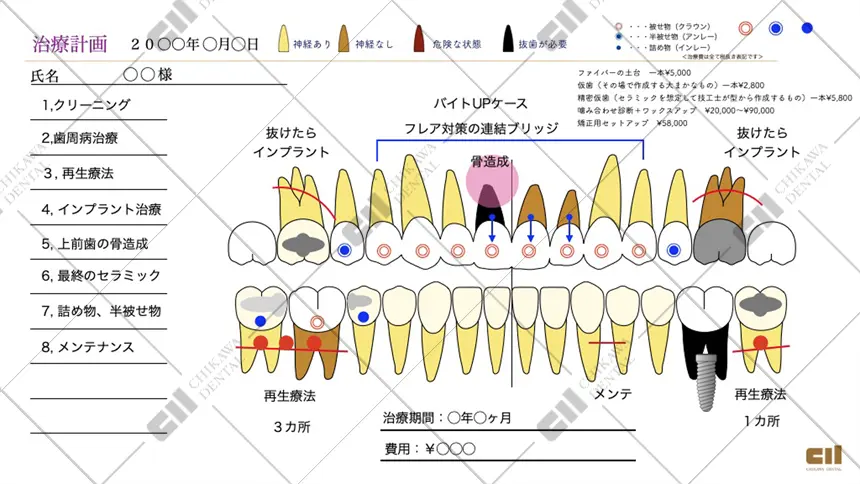

治療計画の立案

現在のお口の状態や症状の根本原因について詳しくご説明します。そのうえで治療の方向性を話し合いましょう。

治療計画のご提案

患者様の意向を尊重し、適切な治療計画をご提案します。治療計画に関して不安や心配な点がありましたら、遠慮なくご質問ください。充分にご納得いただけましたら治療を開始していきます。

治療開始

治療内容によっては次回のご来院から治療を開始します。

治療完了・メンテナンス

治療完了後は、良好な状態を長く維持していくためにも定期的にメンテナンスにお越しください。大切なのは治療を繰り返さないことです。

●治療における注意点

○インプラント治療

・機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・インプラントの埋入にともない、外科手術が必要となります。

・高血圧症、心臓疾患、喘息、糖尿病、骨粗鬆症、腎臓や肝臓の機能障害などがある方は、治療を受けられないことがあります。

・手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

・手術後、歯肉・舌・唇・頬の感覚が一時的に麻痺することがあります。また、顎・鼻腔・上顎洞(鼻腔の両側の空洞)の炎症、疼痛、組織治癒の遅延、顔面部の内出血が現れることがあります。

・手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。

・手術後、喫煙や飲酒をすると治療の妨げとなるので、1週間は控えてください。

・インプラントの耐用年数は、口腔内の環境(骨・歯肉の状態、噛み合わせ、歯磨きの技術、メンテナンスの受診頻度、喫煙の有無など)により異なります。

・毎日の清掃が不十分だった場合、インプラント周囲炎(歯肉の腫れや骨吸収など)を引き起こすことがあります。

○骨造成

・機能性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・外科手術が必要となります。

・手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

・治療後、骨がしっかりと作られるまで3~6ヵ月の治癒期間が必要です。

・歯周病の方、心疾患や骨粗鬆症など内科的な疾患のある方は、骨造成治療が適さないことがあります。

・口腔内の衛生状態の悪い方、顎骨が足りない方、免疫力や抵抗力が低下している方、歯周病発生リスクの高いとされる糖尿病の方、喫煙する方は、すぐに治療できないことがあります。

・日常的に服薬しているお薬などが治療に影響することがあります。

・サイナスリフト・ソケットリフトの処置にあたり、上顎洞膜が破れる可能性があります。その場合、手術後に抗生剤を服用して感染を予防し、膜が自然に治癒するまで待ちます。

・体の状態や細菌感染により、骨補填材と骨とが結合しない場合があります。この場合、原因を取り除き、ご希望があれば再治療を行ないます。

・骨の成長途中であるお子様(おおよそ18歳未満の方)、妊娠中の方は治療が受けられません。

○審美治療・セラミック治療

・審美治療としてセラミック治療を行なう場合、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・事前に根管治療(神経の処置)やコア(土台)の処置が必要となることがあります。

・治療では歯を削ることがあります。また、知覚過敏を発症することがあります。

・抜髄(神経の処置)や抜歯が必要になることがあります。

・抜歯や外科処置をともなう場合、出血や腫脹(しゅちょう)を生じることがあります。

・治療で歯肉を移植する場合、二次的な出血・疼痛・腫脹(しゅちょう)が見られることがあります。

・治療後、自発痛、咬合痛、冷温水痛を生じることがあります。

・歯ぎしり・食いしばりなどの癖や噛み合わせによっては、補綴物が破損することがあります。

・セラミック製の補綴物は、金属製の補綴物よりも歯を削る量が多くなることがあります。

・噛み合わせ・歯ぎしりの強い方は、セラミックの破損を防止するため、マウスピースをおすすめすることがあります。

○クリーニング・PMTC

・内容によっては保険適用となることもありますが、歯の病気の治療ではないため自費(保険適用外)となることもあり、その場合は保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯科医院でのクリーニング・PMTCだけでは、虫歯・歯周病の予防はできません。日ごろから歯磨きなどのケアに努めることで、予防効果を上げられます。

・歯肉の腫れや歯肉炎のある方は、器具が当たることにより痛みや出血をともなうことがあります。

・歯と歯肉の境目への歯石の付着が多い方は、歯石除去後、歯肉から出血が見られることがあります。多くの場合、クリーニング後しばらくすると出血は治まり、1~2日で歯肉は治癒します。

・着色汚れや歯垢・歯石はクリーニング・PMTCで除去できますが、効果は永続的ではありません。いずれも再付着するものなので、定期的に受診して処置を受けることが大切です。

○ホワイトニング

・審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・ホワイトニングには、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングがあります。

・色の白さの度合いには、個人差があります。

・ホワイトニング後、一定期間、色素の沈着が顕著になるとの報告がされています。

・ホワイトニング後、24時間は、着色物質(カレー・コーヒー・ワイン・タバコなど)の摂取を控えてください。ホームホワイトニング施術期間中も同様です。

・ホワイトニング処置中や処置後に、痛みや知覚過敏の症状が生じることがあります。

・ホワイトニングの薬剤に対してアレルギーのある方は、薬剤で口腔粘膜に異常が起こることがあります。その際は、すぐに使用を中止してください。

・ホームホワイトニングはご自分で行なうため、どのような仕上がりになるか予想がつきにくく、歯の白さの調整が難しくなります。

・ホームホワイトニングでの器具の使用方法や薬剤量などが正しく守れているかご自分での判断が難しい場合は、歯科医師または歯科衛生士に相談ください。

・詰め物や被せ物が多い方は、ご自分の歯との色の差が目立つようになることがあります。その部分の色をご自分の歯に近づけることは可能ですが、時間と費用が必要です。

・入れ歯や差し歯など、人工歯は白くできません。

・被せ物を装着している歯には適用できません。

・歯にひびが入っていると、薬剤の影響により歯髄にダメージを与えることがあります。

・抗生物質の影響により歯の変色が著しい方は、ホワイトニングの効果が出にくい場合があります。

・「無カタラーゼ症」の方は、薬剤に含まれる過酸化水素を分解する酵素がないため、ホワイトニングはできません。

・薬剤の影響があるため、妊娠中や授乳中の方は控えてください。

○歯周病治療/歯周組織再生治療/歯周外科治療

・内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

・治療に対して患者様が協力的でない場合は、改善に歯周外科治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

・治療後歯肉が下がることがあります。

・治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

○矯正治療

・矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者様のご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

・矯正装置を誤飲する可能性があります。

・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

○入れ歯治療

・内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・入れ歯を固定するため、患者様の同意を得てから残存歯を削ったり抜歯したりすることがあります。

・使用直後は、口腔内になじむまで時間がかかることがあります。

・事前に根管治療(神経の処置)や土台(コア)の処置が必要となることがあります。

・入れ歯を装着していない時間が長いと、残存歯の傾きや損失、歯槽骨(歯を支える骨)の吸収などが起こることがあります。

・咬合が変化したり、固定源である残存歯が削れたり抜けたりした場合は、入れ歯の調整・修理が必要になることがあります。

・金属を使用する入れ歯では、金属アレルギーを発症することがあります。

・使用方法などにより、破損することがあります。

・定期的な検診・メンテナンスが必要です。

○口腔外科治療

・症状や治療内容によっては保険を適用できますが、機能性や審美性を重視するため、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・手術後、歯肉・顎などの炎症・疼痛・腫れ、組織治癒の遅延などが現れることがあります。

・手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。

○CT撮影

・コンピューターを駆使してデータ処理と画像の再構成を行ない、断層写真を得る機器となります。

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・検査中はできるだけ顎を動かさないようにする必要があります。

・人体に影響しない程度(デジタルレントゲン撮影装置の1/10以下)の、ごくわずかな被ばくがあります。

・ペースメーカーを使われている方、体内に取り外せない金属類がある方、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査を受けられないことがあります。

●資格・学会について

○「日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医」について

「公益社団法人 日本口腔インプラント学会」は、口腔インプラント学に関わる広い学識と専門的技能を有する歯科医師に対して、「口腔インプラント専門医」の資格を与えています。

◦「日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医」資格取得の条件

・5年以上継続して正会員である。

・研修施設に通算して5年以上在籍している。

・日本歯科医師会会員である。

・専門医教育講座を3回以上受講している。

・同会学術大会および支部学術大会に8回以上参加している。

・同会専門医制度施行細則に定める所定の研修を終了している。

・口腔インプラント指導医2名(内1名は施設長)の推薦を得ている。

・施行細則に定めるインプラント治療の経験がある。

・ケースプレゼンテーション試験に合格している。

・同会学術大会または支部学術大会において2回以上発表を行なっている。

・施行細則に定める口腔インプラントに関する論文業績を1編以上有している

など

◦「日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医」資格保持の条件

・5年ごとに資格の更新をする。

・委員会の議を経て、理事会で更新される。

など

詳しくは、「公益社団法人 日本口腔インプラント学会 専門医制度規程」内「指導医の申請資格」以下をご覧ください。

○「日本成人矯正歯科学会認定医」について

「特定非営利活動法人 日本成人矯正歯科学会」は、成人における矯正歯科治療に包括的な医学知識や医療技術が必要となることから、認定医制度を設けています。矯正歯科治療に関する学識や経験、倫理観が備わった歯科医師にのみ与えられる資格です。

◦「日本成人矯正歯科学会指導医」資格取得の条件

・日本の歯科医師免許を有している。

・同学会に5年以上継続して在籍している。

・同学会認定医研修プログラムを修了している、または同学会の認める矯正歯科医療機関に2年以上在籍して矯正歯科基礎研修を修了し、同学会 の実施する認定医申請資格試験に合格している。

・同学会の認定研修施設または同学会の認める矯正歯科医療機関に5年以上在籍しているのと同等の矯正臨床経験を有すると認められる者で、同学会の認定研修プログラムを修了し、認定医申請資格試験に合格している。

など

◦「日本成人矯正歯科学会認定医」資格保持の条件

・資格取得後5 年ごとに、認定の更新をする。

・認定期間5年間に別に定める条件を満たしている。

など

詳しくは、「特定非営利活動法人 日本成人矯正歯科学会 認定医制度規則」をご覧ください。

○咬合検査

・自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・噛む力、噛む力のバランス、顎関節の動き、顎のズレ、顎の炎症、生活習慣、など多角的に噛み合わせの状態を検査して診断・治療を行ないます。

・状態などによりますが、治療期間が長くなることがあります。

○歯ぎしりの治療

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・治療に使うマウスピースは、不快感がないよう設計されていますが、嘔吐反射が強い方やお口の中の異物感に敏感な方は、装着が難しいことがあります。

・マウスピースを装着しているときは、歯は唾液と接することがないので、虫歯になるリスクが高くなることがあります。