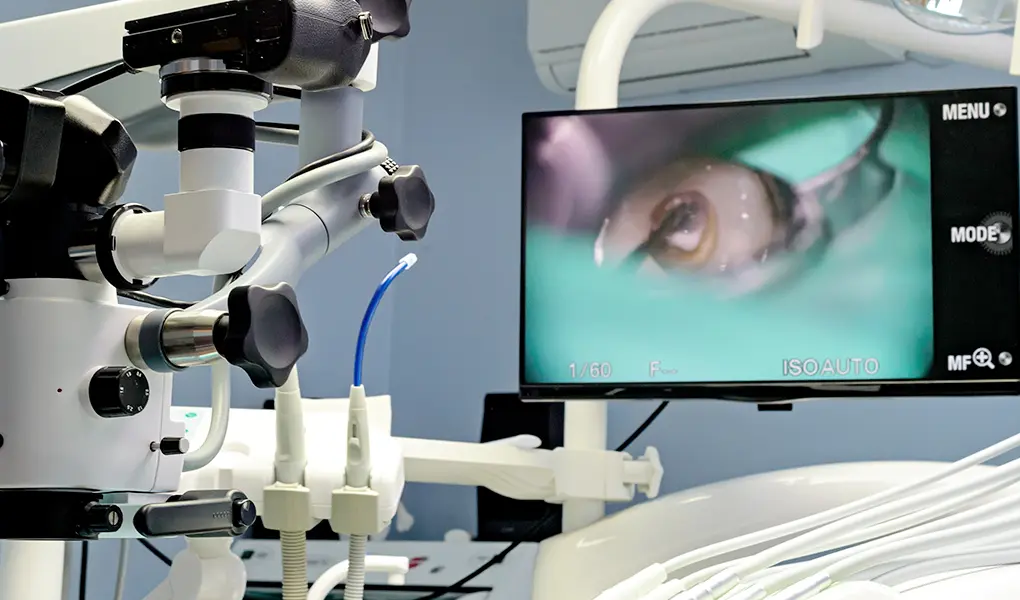

マイクロスコープ

マイクロスコープを用いれば、肉眼の20倍まで拡大して歯や歯肉の状態を確認できます。虫歯治療においては切削を必要最小限に抑えられます。また、虫歯がひどく進行した際の根管治療に欠かせない機器であり、治療の痛みを軽減して大切な歯を守ることにも繋がります。このほか、当院では歯科医師全員が拡大鏡(ルーペ)を使用しています。

一般歯科(虫歯・根管治療)|国分寺でインプラント治療ならチカワデンタル

一般歯科では虫歯治療などを行なっています。虫歯がひどく進行した場合には、精密な根管治療によってできるだけ歯を残します。痛みを抑えた治療を目指していますので、歯科治療に苦手意識がある方もご安心ください。また、お子様の歯科治療においては、一人ひとりの成長に合わせた治療や予防をご提供します。

チカワデンタルでは、できる限り患者様の痛みを軽減する治療を行なっています。特に、歯を抜いたり削ったりする治療は精神的にも肉体的にも負担がともないます。負担をできるだけ少なくするためにも、当院では残せる歯は残し、削る量を最小限に抑えられるよう努力しています。

また、電動麻酔器を用いれば、注射にともなう痛みを抑えることが可能です。当院では患者様の精神的・肉体的負担を軽減するために、積極的に麻酔を用いています。治療の痛みが苦手で受診をためらっている方も、ぜひ当院に来ていただければと思います。麻酔自体が苦手な方にも配慮して治療を行ないますのでご安心ください。

マイクロスコープを用いれば、肉眼の20倍まで拡大して歯や歯肉の状態を確認できます。虫歯治療においては切削を必要最小限に抑えられます。また、虫歯がひどく進行した際の根管治療に欠かせない機器であり、治療の痛みを軽減して大切な歯を守ることにも繋がります。このほか、当院では歯科医師全員が拡大鏡(ルーペ)を使用しています。

レーザーは、知覚過敏の治療や口内炎の治療などに活用できる機器です。メスを使った治療に比べて低侵襲な治療が可能という特徴があります。レーザー光には殺菌作用があり、炎症が起きている部分の消毒・殺菌にも有効です。出血を抑制することも可能で、歯科治療のさまざまな場面で役に立ちます。

「治療を受けたいけれど痛みが不安」「治療後に再発しないか心配」といった想いを抱えている方は多いのではないでしょうか。当院ではできるだけ痛みを抑え、再発防止にも繋がる虫歯治療をご提供します。また、治療開始前に当院で行なっている痛みに配慮した治療法などについて知っていただくことで、不安を解消できればと思います。

当院では、特に下記3点を実施し、虫歯や歯周病の予防に取り組んでいます。

・クリーニング

・ルーペを用いた虫歯チェック

・専用の器具を用いた歯周ポケット検査

重度の歯周病を治療する方法の一つが「フラップ・オペレーション」です。歯肉を切開することで、歯周ポケットの深くにある汚れを徹底的に取り除けます。もちろん麻酔を使い、痛みを抑えられるよう心がけています。

歯周外科治療

虫歯治療で歯を削った部分は、詰め物・被せ物で見た目と機能を補います。保険診療では、レジンというプラスチック材料や、金属材料(いわゆる銀歯)を用いて治療を行ないます。治療費の負担を抑えられる一方で、レジンは変色しやすく強度が低い、金属は見た目が目立つといった問題もあります。 見た目にも機能性にも優れた材料がセラミックで、自費診療でセラミック治療をお選びいただくことも可能です。天然歯のような見た目に仕上がり、虫歯が再発しにくいセラミックにはさまざまな種類があり、患者様の希望を考慮して適切な材料をご提案します。

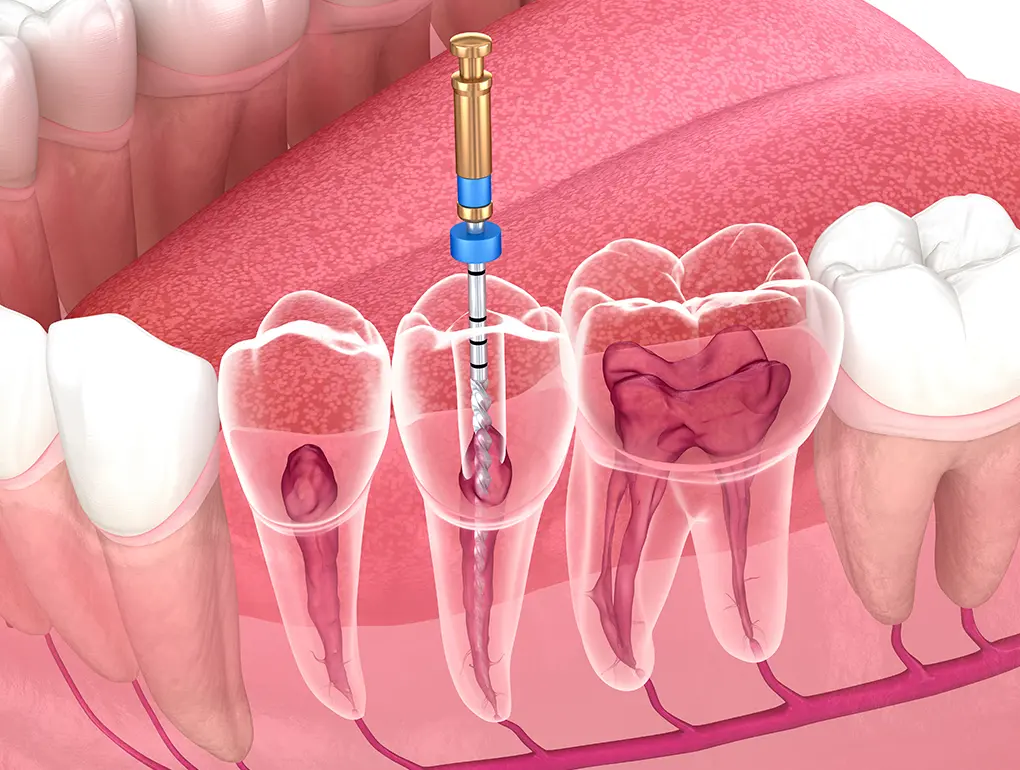

根管治療は、歯髄(歯の神経や血管)が病気や損傷を受けた場合に行なわれる治療法です。抜歯を避けて歯を残せる可能性があります。

治療ではまず局所麻酔を行ない、歯冠に穴をあけて根管が見えるようにします。次に、専用の器具を用いて汚染物質を取り除き、根管内をクリーニングします。そして根管内に消毒剤を充填して細菌をなくし、最後に根管内に充填材を詰めて歯を復元します。

一般的に2回の治療が必要であり、患者様の症状や歯の状態によっては3回以上にわたる場合もあります。治療後、歯が弱くなっている場合には被せ物などで保護するケースがあります。定期検診や適切な歯磨きを行なっていただければ、根管治療後も健康な歯を維持可能です。

視野を拡大できる顕微鏡を使用して根管治療を行ないます。マイクロスコープを使用しない根管治療では、肉眼で見える範囲で治療を行なうため、根管の細部までクリーニングできていない場合があります。マイクロスコープを使用すれば細部まで目視可能となり、根管内にある汚染物質をより丁寧に取り除けます。これにより、根管治療の成功率がより高まるといえます。また、マイクロスコープの使用によって、歯の損傷を最小限に抑えることが可能です。

根管治療の計画を立てるためにCTスキャンを活用します。CTスキャンは、歯の周囲の骨や根の形状、大きさ、位置などを詳細に観察できる機器です。

通常、根管治療の計画は歯のレントゲン写真をもとに行なわれますが、骨の密度や厚さが正確にわからないため、根管治療に必要な情報を得られない場合があります。一方、CTスキャンでは三次元的な画像を得られるため、より正確な治療計画を立てることが可能です。また、CTスキャンは、難しい根管解剖を行なううえで重要な情報を得られます。治療中に発生しそうな問題を事前に予測できるため、より正確かつ迅速な根管治療が可能です。

MTA(ミネラルトリオキシドアグリゲート)セメントは、根管治療に用いられる特殊なセメントです。ミネラルセメントの一種であり、主にシリカ、アルミナ、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、鉄酸化合物などの無機化合物から構成されています。MTAセメントは、根管治療において以下のような用途があります。

①セメント充填:根管内において充填剤として使用される場合があります。

②閉塞剤:歯の根尖部に穴があいてしまった場合、その穴を埋めるための閉塞剤としても使用されます。

③根管治療後の被覆:根管治療後に歯冠部に被覆材として使用される場合があります。

MTAセメントは生体適合性に優れていて周囲の組織とよくなじむため、根管治療において有用な材料となっています。また、抗菌性や抗炎症性があり、根管内に残存する細菌を減少させられるため、根管治療の成功率をより高められます。

歯根端切除とは、歯の根の先端部分を外科的に切除する治療法です。重度の歯周病や歯根の破折、根管治療が不十分だった場合などに行なわれます。

通常の根管治療では届かない部分に感染や炎症が広がっている場合、歯根端切除を併用することで、根の奥深くにある歯髄や感染組織を確実に取り除くことが可能になります。

治療の流れとしては、局所麻酔を行ったうえで歯ぐきを切開し、歯根の先端に直接アクセスして感染源を除去・洗浄。その後、歯根の先端を切除し、必要に応じて充填材で密閉します。

手術後は腫れや痛み、出血などの症状が生じる可能性がありますが、適切なケアと治療によって解決可能ですのでご安心ください。治療後は定期検診と適切な歯のケアを継続していただき、再発防止を目指しましょう。

大人の歯科治療は、すでに生えている歯に対する治療や予防が主となります。一方で小児歯科では、お子様の成長に合わせたアプローチが必要です。当院では虫歯の治療や予防はもちろん、成長・発育に合わせたお口の管理を行なっています。また、将来的に歯並びが悪くなってしまわないか、顎骨の発育も常に確認しています。

フッ素塗布やシーラントなどの虫歯予防をはじめとして、お子様一人ひとりに合わせた歯科治療をご提供します。当院では緊急の場合を除いて、お子様が歯科医院に慣れてから実際の治療を始めます。お子様のペースを尊重しますのでご安心ください。また、当院では大人の方の歯科治療でも初診時には歯をなるべく削りません。

虫歯の予防処置の一つがフッ素塗布です。歯の表面を覆うエナメル質にフッ素がふれると、エナメル質の結晶が硬く強いものに変化し、虫歯の原因菌に対する抵抗性がより高くなります。また、初期虫歯の段階であれば、フッ素が再石灰化(歯の修復)を促して虫歯の進行を抑えます。

さらにフッ素は歯だけでなく、お口の中の環境にも作用します。虫歯を作り出す原因菌の働きを弱めるため、虫歯になりにくい口腔内環境を維持できます。このようにフッ素の働きによって歯の健康が守られます。

子どもの矯正治療では、永久歯がきれいに並ぶための土台作りを行ないます。子どもの矯正治療を行なうと、歯並びや噛み合わせだけでなく顎や顔のバランスも整うというメリットがあります。基本的に、乳歯から永久歯に生え変わり始める頃に治療を開始しますので、お子様の歯並びが気になる場合にはどうぞ一度当院へご相談にいらしてください。

小児矯正歯科

・歯肉に塗布する表面麻酔や、一般的な歯科治療で歯肉に注入する浸潤麻酔は保険診療となります。インプラントを用いた治療などの自費診療(保険適用外)でそのほかの麻酔を行なう場合は自費診療となり、保険診療よりも高額になります。保険診療となった場合も、高額になることがあります。これらの麻酔法を保険診療で行なうには治療内容など条件がありますので、詳細は歯科医師にご確認ください。

・表面麻酔薬の使用により、じんましんやむくみなどを発症することがあります。

・浸潤麻酔の使用により、アドレナリンの影響で血圧上昇や動悸などを発症することがあります。高血圧症や心臓疾患のある方は注意が必要なので、事前にお申し出ください。

・そのほか、麻酔薬の影響ではなく緊張状態や麻酔注射時の疼痛により起こる脳貧血により、悪心、吐き気、手足の震え・痺れが起こることがあります。

・麻酔効果が切れるまで口の中の粘膜や唇の感覚が麻痺しているため、唇を噛んだりやけどなどをしないよう、食事は避けてください。

・アルコールにより血流が良くなり、出血・腫れ・痛みが増してしまうことがあるため、飲酒は避けてください。

・歯科治療の局所麻酔を行なう際、注射液の入ったカートリッジを装填したあと、歯科用注射針を取り付けて使用する機器となります。

・電動麻酔注射器を使用して行なう治療は保険診療となることもありますが、自費(保険適用外)での診療となることもあり、その場合は保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・使用することで痛みがやわらぎますが、痛みを完全になくせるわけではありません。

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・精密な治療を行なうための歯科用顕微鏡であり、焦点の合う範囲が狭いため、立体的な観察機器としては必ずしも適しません。治療内容によっては使用しない場合があります。

・虫歯の除去、歯周組織の切開・蒸散、口内炎の凝固層形成、色素沈着の除去などに使用する機器となります。

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・症状によっては、適用できないことがあります。

・歯と歯のすき間や狭い部分など、レーザー光が届きにくい部位には適用できないことがあります。

・このレーザー治療機を使ったことにより、病気が再発しないというわけではありません。一般的な歯科治療を受けられたあと同様に、適切なケアや生活習慣を行なっていないと、病気が再発することがあります。

・内容によっては保険適用となることもありますが、歯の病気の治療ではないため自費(保険適用外)となることもあり、その場合は保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯科医院でのクリーニング・PMTCだけでは、虫歯・歯周病の予防はできません。日ごろから歯磨きなどのケアに努めることで、予防効果を上げられます。

・歯肉の腫れや歯肉炎のある方は、器具が当たることにより痛みや出血をともなうことがあります。

・歯と歯肉の境目への歯石の付着が多い方は、歯石除去後、歯肉から出血が見られることがあります。多くの場合、クリーニング後しばらくすると出血は治まり、1~2日で歯肉は治癒します。

・着色汚れや歯垢・歯石はクリーニング・PMTCで除去できますが、効果は永続的ではありません。いずれも再付着するものなので、定期的に受診して処置を受けることが大切です。

・ルーペを用いる治療は、治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・焦点距離や作業距離が短くなったり、視野が狭くなったりするため、治療内容によっては使用しない場合があります。

・内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

・治療に対して患者様が協力的でない場合は、改善に歯周外科治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

・治療後歯肉が下がることがあります。

・治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

・審美治療としてセラミック治療を行なう場合、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

・事前に根管治療(神経の処置)やコア(土台)の処置が必要となることがあります。

・治療では歯を削ることがあります。また、知覚過敏を発症することがあります。

・抜髄(神経の処置)や抜歯が必要になることがあります。

・抜歯や外科処置をともなう場合、出血や腫脹(しゅちょう)を生じることがあります。

・治療で歯肉を移植する場合、二次的な出血・疼痛・腫脹(しゅちょう)が見られることがあります。

・治療後、自発痛、咬合痛、冷温水痛を生じることがあります。

・歯ぎしり・食いしばりなどの癖や噛み合わせによっては、補綴物が破損することがあります。

・セラミック製の補綴物は、金属製の補綴物よりも歯を削る量が多くなることがあります。

・噛み合わせ・歯ぎしりの強い方は、セラミックの破損を防止するため、マウスピースをおすすめすることがあります。

・コンピューターを駆使してデータ処理と画像の再構成を行ない、断層写真を得る機器となります。

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・検査中はできるだけ顎を動かさないようにする必要があります。

・人体に影響しない程度(デジタルレントゲン撮影装置の1/10以下)の、ごくわずかな被ばくがあります。

・ペースメーカーを使われている方、体内に取り外せない金属類がある方、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査を受けられないことがあります。

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医薬品です。歯の窩洞(虫歯部分を除去したあと、補綴物をセットするために形成した穴)の覆髄に使用します。

・機能性を重視するため自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・すべての症状に適用できるわけではありません。

・必ずしも歯髄を残せるわけではなく、症状によっては抜髄が必要になることがあります。

・MTAセメントはまたはMTAセメントに含まれる成分に対し、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある方には、使用できません。

・矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者様のご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

・矯正装置を誤飲する可能性があります。

・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。