歯周病の主な原因は歯垢であり、歯と歯肉の境目に付着した歯垢を歯磨きで取り除けていないことが問題です。歯周病にかかると、細菌が歯肉の中に入り込んで炎症を引き起こし、歯磨きの際に出血が見られる場合があります。進行すると歯周ポケット(歯と歯肉の間にある溝)が深くなり、歯槽骨(歯を支える骨)が溶ける、膿が出る、口臭がひどくなるといった症状が現れ、最終的には歯が抜け落ちてしまうのです。

歯や歯肉の健康は、お口の中だけでなく全身と関係しています。お口の中には何百種類という細菌が生息していて、それらを体の中に取り込んでしまうとさまざまな病気(心臓病、肺炎、糖尿病、早産など)を引き起こすことが明らかになっています。歯周病を「たかが口の病気」と侮ってはいけません。歯周病にかかっていると、心臓病になるリスクが2~3倍に上がります。

歯周病治療

歯周病について

気づかないうちに進行する歯周病

歯周病にかかると、歯槽骨(歯を支える骨)が溶けていきます。歯周病は単なる歯肉の病気と思っている方が多いのですが、実際は歯を支える大切な骨が自覚症状もなく溶けていく恐ろしい病気です。歯周病は歯を失う主な原因となるだけでなく、全身疾患との関係が明らかになっています。

チカワデンタルでは、歯周病治療だけでなく、予防のための歯のクリーニング(PMTC)や口腔内環境の定期検診を推奨しています。まずはご自身の歯周病の状態を詳しく知ることから始めましょう。

歯周病の主な原因

歯周病の進行と症状

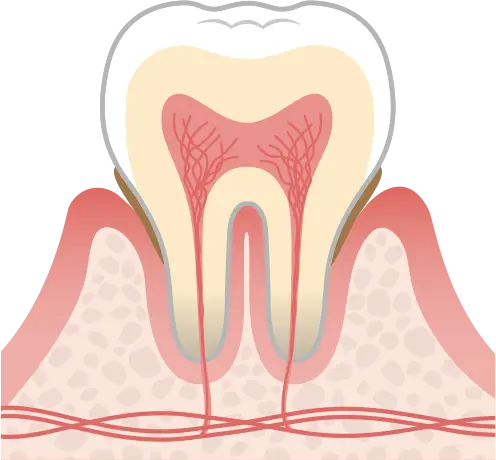

軽度の場合

歯周ポケットの深さが3~4mm程度の状態です。歯と歯肉の間の溝に細菌が集まりバイオフィルムが形成されると、細菌が放出する酵素によって歯肉に炎症が起こり、歯周ポケットができます。軽度の歯周病であれば、歯科医院での歯石取りやクリーニングで充分に改善が見込めます。

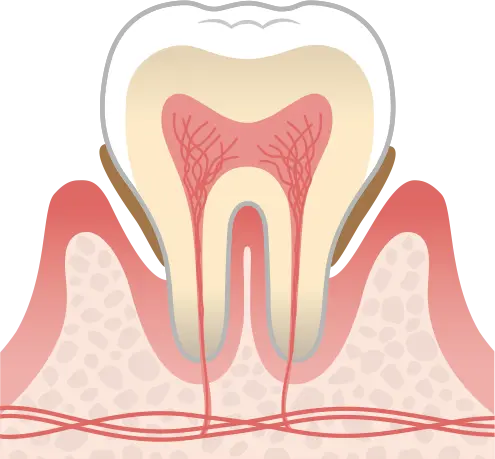

中程度の場合

歯周ポケットの深さが5~6mm程度の状態です。歯周ポケット内でバイオフィルムが増殖すると、細菌を食べる多形核白血球や抗体が登場します。白血球は酵素を分泌し細菌を攻撃しようとしますが、細菌はバイオフィルムによって保護されているため、白血球の攻撃を受けません。逆に白血球が出す酵素によって歯肉が破壊され、歯肉の炎症はさらに拡大します。

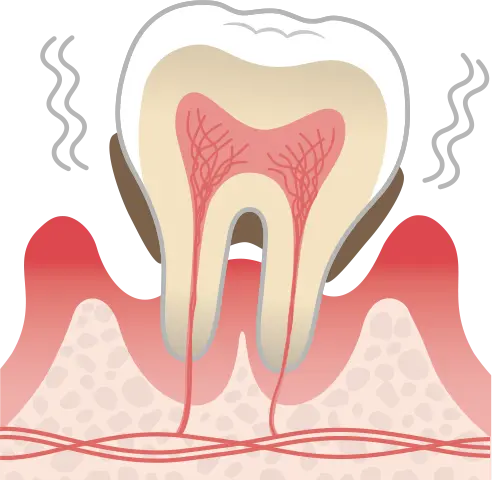

重度の場合

歯周ポケットの深さが7mm以上になった状態です。免疫細胞や抗体は細菌を攻撃し続けますが、バイオフィルムのバリアによって細菌はダメージを受けません。それどころか、バイオフィルムはどんどん巨大化します。すると、炎症が深部へと進行して歯周ポケットがより一層深くなり、骨の吸収が始まります。歯を支える骨が溶けるため歯がぐらぐらしてきて、最終的に抜け落ちてしまいます。

歯周病の治療法

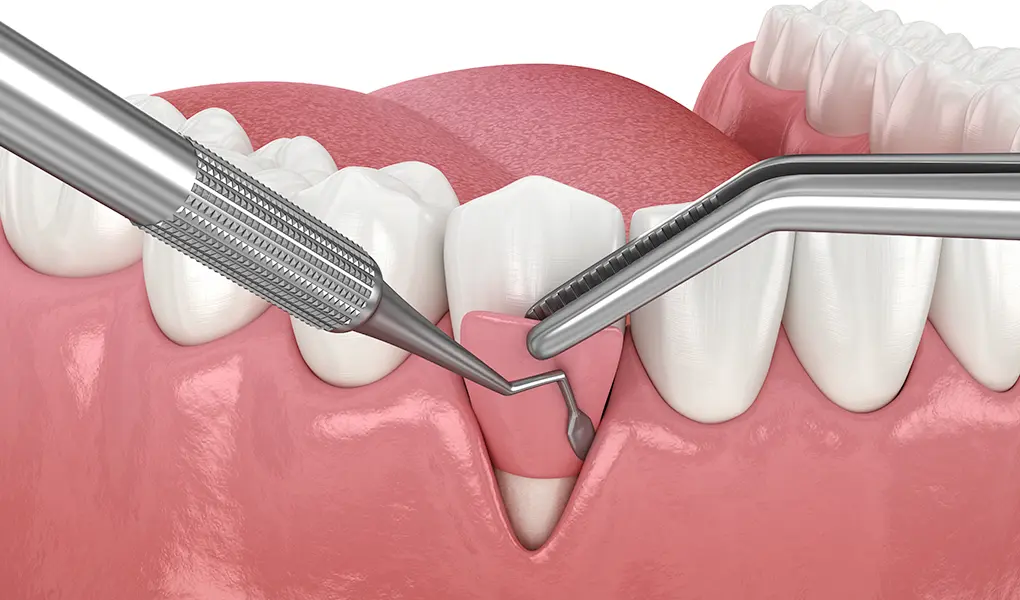

歯石除去(スケーリング)

歯周病の基本的な治療の一つがスケーリングです。スケーリングでは、専用の器具を使って歯にこびりついた歯石を除去します。歯石は、歯磨きで取り除けなかった歯垢が固まったものです。表面には小さな穴があいていて、そこに歯周病菌などの細菌が溜まっていきます。歯石が形成されると歯磨きでは取り除けなくなり、歯科医院でのスケーリングが必要となります。

スケーリングでは、手用スケーラーや超音波スケーラーなどの器具を用います。手用スケーラーは歯周ポケット内部や狭い部分に付いた歯石を除去するのに適しています。超音波スケーラーは、超音波が起こす微振動を使って歯石を削る器具で、手用スケーラーのみを使う場合よりも治療時間の短縮を図れます。

歯磨き指導(口腔衛生指導)

歯ブラシの当て方・動かし方、歯間ブラシやフロスの使い方、歯磨き粉の選び方など、歯磨きに関する正しい方法を指導します。このほか、歯周病予防に役立つ食事指導も行ないます。具体的には、砂糖や脂肪分の多い食品を控えるのをはじめ、野菜、果物、たんぱく質の多い食品の摂取が大切です。歯周病の早期発見・治療のために、定期的に口腔内検査を実施。歯科医師や歯科衛生士が検査・クリーニングを行ない、お口の健康状態をチェックします。

歯周組織再生療法

歯周病によって破壊された歯周組織を再生するために、患者様ご自身の組織などを利用して治療を行ないます。歯周ポケットに特殊な材料を注入し、再生を促進する細胞や成長因子を放出させます。更に必要に応じて人口骨を使用します。ここでは主な使用薬剤であるリグロスとエムドゲインについて詳しく解説します。ただし、どちらの治療法も重度の歯周病などには適さない場合があります。

エムドゲイン

スウェーデンで作られたもので、ブタの歯のもとになる組織から採取したたんぱく質が主な成分です。

歯根の表面に塗ることで歯が生えてくるときと同じような環境を作り、歯周組織の再生を促します。

世界44か国以上で使用されており、高い安全性が確認されております。

治療の前には、歯肉の状態の診査やレントゲン撮影を行い、エムドゲインが適応となるかどうかを丁寧に確認します。

リグロス

リグロスは、日本で開発された歯周組織再生用薬剤です。

成長因子が主な主成分であり、歯周病によって破壊された歯周組織の再生を促します。

成長因子とは、細胞の働きを活発にして傷ついた組織の修復や再生を促すたんぱく質のことです。

治療では、まず歯石や汚れなどの感染の原因を取り除いた後、歯を支えている骨にリグロスを塗布することで歯周病で失われた骨や歯ぐきの再生を促します。

骨再生療法/メンブレン移植

歯周病によって歯槽骨が破壊された場合には、骨再生療法を用います。人工骨を入れて歯槽骨の再生を図る治療法です。また、歯周病によって破壊された歯周組織を再生するためには、メンブレンという特殊な人工膜を使用します。歯肉を切開して歯周病部位にメンブレンを使用すると、再生した歯周組織を保護する役割を果たします。

歯周外科治療(フラップ手術)

歯周病の初期治療では、歯周ポケット内部の歯石やセメント質などを除去するルートプレーニングという処置を実施します。ルートプレーニングでは除去しきれなかった歯石などがある場合、歯周外科治療(フラップ手術)を行ないます。ルートプレーニングと同様に歯周ポケット内部をきれいにする治療であり、歯肉を切開することでこれまで見えなかった歯石などを適切に除去できるようになります。

手術に不安を感じる方もいらっしゃると思いますが、麻酔をしますので手術中の痛みについては心配いりません。治療後に腫れる可能性がありますが、一時的なものとなります。歯周ポケットが形成されている場合、内部に汚れや歯周病菌が残った状態であり、このまま治療を終えてしまうと歯周病が再発します。重度の歯周病の場合、フラップ手術を行なわないと歯周病は一向に改善されません。

歯肉移植

歯肉の一部を切り取って、歯肉が痩せてしまった部分に移植する手術です。審美性の回復や知覚過敏症状の改善が見込めます。最近では、歯周組織再生療法と併用することで高い効果が得られることがわかってきました。

●治療における注意点

○歯周病治療/歯周組織再生治療/歯周外科治療

・内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

・治療に対して患者様が協力的でない場合は、改善に歯周外科治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

・治療後歯肉が下がることがあります。

・治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

○クリーニング・PMTC

・内容によっては保険適用となることもありますが、歯の病気の治療ではないため自費(保険適用外)となることもあり、その場合は保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯科医院でのクリーニング・PMTCだけでは、虫歯・歯周病の予防はできません。日ごろから歯磨きなどのケアに努めることで、予防効果を上げられます。

・歯肉の腫れや歯肉炎のある方は、器具が当たることにより痛みや出血をともなうことがあります。

・歯と歯肉の境目への歯石の付着が多い方は、歯石除去後、歯肉から出血が見られることがあります。多くの場合、クリーニング後しばらくすると出血は治まり、1~2日で歯肉は治癒します。

・着色汚れや歯垢・歯石はクリーニング・PMTCで除去できますが、効果は永続的ではありません。いずれも再付着するものなので、定期的に受診して処置を受けることが大切です。

○スケーリング/ルートプレーニング

・基本的には保険での診療となりますが、治療内容によっては自費(保険適用外)となることもあり、保険診療よりも高額になります。

・ルートプレーニングは、歯肉の中に器具を入れるため通常の歯石除去よりも痛みを感じることがあります。

・歯のすき間に付着していた歯石が除去されることで、歯のすき間が目立つことがあります。

・処置後、歯肉から出血することがありますが、時間の経過とともに治癒します。

・処置後1~2日、何もしなくても痛みが出ることがあります。また噛んだときや歯を磨くときも痛みが出ることがありますが、時間の経過とともに治癒します。

・処置後、しばらく知覚過敏の症状が出ることがありますが、時間の経過とともに治癒します。

・処置後、歯肉の退縮を引き起こすことがあります。

○エムドゲイン・ゲルを用いた治療

・薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医薬品です。中等度または重度の歯周炎の歯周外科手術の際に、露出された歯根面上に補助的に局所適用します。

・自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。診療内容により異なりますが、一般的に5~15万円ほどになります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・カウンセリングからメンテナンスまでの治療期間は6ヵ月~1年ほど、治療回数は3~10回ほどとなります。

・歯や骨の状態や位置によっては、手術できないことがあります。

・外科手術が必要なため、腫れや痛みをともなうことがあります。

・外科手術が必要なため出血、神経麻痺、血管損傷、術後の腫れやあざを発症する可能性があります。

・歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉との段差が目立つことがあります。

・糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞などが進んでいる方、がんによる放射線治療を受けている方、ステロイド剤を使った治療を受けている方、妊婦や授乳中の方などの安全性は確立していません。

・喫煙される方の場合、血行が悪くなるため、治癒の遅れや治療効果の低下を招くことがあります。

・糖尿病の方や喫煙される方でエムドゲインを用いた治療をご希望の方は、歯科医師とご相談いただき、状況によっては治療できない場合があります。

○抗生物質療法

・内服薬によって歯周病菌を減らす治療です。

・基本的には自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。

・すでに重度の歯周病にかかっている方は、内科的な治療が手遅れになる場合があります。

・定期服用によって耐性ができ、徐々に薬が効かなくなる場合があります。

・ほかの薬を飲まれている場合、飲み合わせに配慮する必要があります。

・ごくまれに、薬による副作用を起こす場合があります。

・妊娠中の方や肝臓などの基礎疾患をお持ちの方は、服用できない場合があります。